Au fil de l'histoire

Au fil de l'histoire

La Bièvre-Valloire s'enorgueillit d'avoir vu naître Hector Berlioz. Aleman Layolle, musicien, organiste et compositeur du XVe siècle, est-il également originaire de ce pays ?

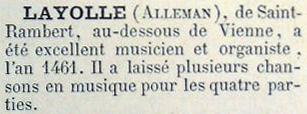

Layolle Aleman

L’historien dauphinois, Guy-Allard, dans son Dictionnaire historique du Dauphiné, publié en 1864 (tome II, p. 14), fait naître Aleman (également écrit Alleman par divers auteurs) Layolle en « l’an 1461 » à « Saint-Rambert, au dessous de Vienne ». C’est, d’après ses dires, un « excellent musicien et organiste » qui « a laissé plusieurs chansons en musique pour les quatre parties ». Aucun biographe, excepté François Joseph Fétis, le célèbre musicologue belge, auteur d’une imposante Biographie universelle des musiciens et bibliographie générale de la musique, n’a contrôlé jusqu’ici les affirmations de Guy Allard… Et comme tout le monde le sait, il n’existe au dessous de Vienne, aucun autre Saint-Rambert que Saint-Rambert-d’Albon qui a pris ce nom lors de son érection en commune le 20 mai 1839.

D’après les savantes recherches de François Joseph Fétis, Guy-Allard a confondu Aleman avec François de Layolle, c’est-à-dire le père avec le fils. Suivant ses remarques, il nous dit notamment que « dell’ Aiolle est évidemment un nom étranger italianisé ; puis, les bibliothèques d’Italie ne possèdent pas de morceaux de François Layolle dont les œuvres ont toutes été imprimées à Lyon ou en Allemagne ; ensuite, il n’y a pas d’exemple qu’un musicien d’Italie se soit fixé en France dans la première moitié du XVIe siècle ; enfin, jamais un musicien italien ne composa de chansons françaises, ce qui est le fait de François Layolle. Cela dit, constatons que ce dernier était établi organiste, à Lyon, dès 1532, date à laquelle il fit ses premiers motets, qu’il alla ensuite en Allemagne, puis en Italie, où il habita successivement Venise et Florence, et qu’il fut un moment célèbre sous le nom de Franscesco Ajolla et Franscesco dell’ Aiolle. Il y a même de grandes raisons de croire qu’il mourut dans cette dernière ville, où il fut le maître de chant et de composition du grand orfèvre-ciseleur-sculpteur Benvenuto Cellini et l’ami du peintre Andrea Del Sarto, qui a fait entrer son portrait dans son Adoration des Mages, grande fresque décorant le cloître du couvent de l’Annunziata, à Florence. Quant à son fils Aleman Layolle, marié, dés 1551, avec Léonette Barbier, fille d’un marchand de la rue Saint-Jean, à Lyon, qui le rendit père de trois enfants, il fut organiste de l’église Saint-Nizier de cette ville en 1561 et, devenu veuf en 1562, il se retira six ans après à Florence, comme son père, et convint, le 13 janvier 1569, de donner, chaque jour, une leçon de clavecin à la fille de Benvenuto Cellini, Liperata, alors âgée de 6 ans, pour un demi-écu par mois ».

Aleman Layolle paraît être né à Florence pendant le long séjour de son père dans cette ville car son prénom (Alamanno) est plus italien que français. Il n’a laissé qu’un seul témoignage lié à son activité musicale : Chansons & Vauxdevilles à quatre voix, imprimé à Lyon en 1561 chez Simon Gorbier. P. Deschamps et G. Brunet, les auteurs du Manuel du libraire et de l’amateur de livres, publié en 1878, supposent que ce précieux volume est « perdu » car « il ne figure qu’aux Catalogues des Foires de Francfort ». Par contre, le dixième tome du périodique moderniste de l’époque des Lumières en Wallonie, L’esprit des journaux, françois et étrangers, publié en octobre 1781 par Jean-Jacques Tutot, nous donne un explication sur le nom de vaudeville qui n’est pas sans intérêt pour notre propos. Voici sa transcription littérale : Vaudeville. Chanson gaie & populaire, communément à refrein, & composée de divers couplets. Je ne sais pourquoi on a prétendu qu’il falloit dire vaux de vire, & que c’étoit à Vire en Normandie que cette espece de chanson avoit été inventée. On en nomme même l’inventeur, Olivier Basselin ; mais j’aime bien mieux m’en rapporter aux titres de deux recueils de chansons françoises, imprimés, l’un à Lyon en 1561, l’autre à Paris en 1576. Le premier a pour auteur Allemand Layolle, & porte Chansons et voix de ville ; le second, Recueil des plus belles et excellentes chansons, en forme de voix de ville, tirées de divers auteurs, par Jean Chardavoine.

Au final, on ne connaît pas grand-chose sur sa vie,

ni les lieux et dates de sa naissance et de son décès. Peut-on dire

alors qu’Aleman Layolle a des origines rambertoises ? C’est une

hypothèse envisageable, mais peu probable. Pour le moment, d’après nos

recherches, le lien le plus vraisemblable, avec Saint-Rambert-d’Albon,

reste celui de son épouse, Léonette Barbier. En effet, pour l’exemple,

dans les registres paroissiaux de Roussillon, notre voisine Iséroise,

on trouve un acte de mariage enregistré le 14 janvier 1620, celui de

Catherine Barbier (fille d’Antoine et de Jomard Ancely), dans lequel il

est fait mention de son cousin germain, Guillaume Barbier, qui est dit

chevaucheur pour le roi à Saint-Rambert. Le patronyme Barbier est donc

présent à Saint-Rambert-d’Albon au début du XVIIe. Pour étayer notre

argumentation, on peut lire (ou relire) les écrits de Pierre Martin

consacrés à l’histoire de Saint-Rambert-d’Albon, dans lesquels il

consacre quelques pages sur les familles ayant assumé successivement la

fonction de maître des postes pendant une longue période. Certes, pour

notre « musicien et organiste », cela ne constitue pas une preuve mais

donne par contre une piste de recherches pour trouver éventuellement

dans les archives notariales un quelconque acte se rapportant à lui. Un

travail malheureusement hors de notre portée puisque, outre les

Archives départementales de la Drôme, il faut consulter les archives

des notaires de Lyon… Si ce n’est pas celles de Florence. Et là, c’est

une autre histoire.